「との粉(とのこ)」と聞いて、何かパッと思い浮かぶ方は少ないかと思います。

との粉とは主に木材の「目止め」(木材に空いた小さな穴にとの粉を埋めて表面を平らにする作業)に使われており、他にも金継ぎなどの錆漆(さびうるし)や、最近ではプラモデルの溶剤(ツールクリーナー)を再利用する際に使用する方も多いようです。

今回は普段あまり馴染みのない「との粉」について使い方も交えて分かりやすくご紹介していきます。

との粉って何?

との粉(とのこ)を簡単に言うと石を細かい粉末状にしたもので、漢字で書くと【砥の粉】となり、砥石から出る粉や、粘土(黄土)を焼いて粉にしたものです。

原料によって色も変わり、基本は「赤」「白」「黄」があります。との粉の原料を微粒子レベルの細かな粉末(霧粉)にすることでわずかな隙間にも入り込み凹凸を埋めることができます。

との粉を使って木材の細かな穴を埋めることで、表面が平らになり(化粧品で例えると下地で毛穴を埋めるイメージ)塗料などの吸い込みを抑える効果があり、シロアリなどの害虫から木製品を守る天然の防虫材の効果もあります。

どんなものに使われるの?使用前の注意点と使い方

まずはじめに、との粉は非常に細かい石の粉末です。飛散しやすいため、作業を行う際は作業場所に注意しましょう。また、目や鼻に入る可能性がありますので作業中はしっかりと換気をして、粉塵を吸い込まないよう注意して作業してください。

木材の「目止め」

目止めとは木の導管(水や養分を吸い上げていた管)をとの粉で埋めて表面を平らにする作業です。この作業を行うことで表面が平滑な仕上がりになり塗料などを均一に美しく塗り仕上げることができます。

<やり方>

1.との粉と水を1:1の割合で混ぜる

2.ブラシなどを使って木材の表面全体に塗り広げる(この時、まず最初に全体的に円を描くように塗り、もう一度木目に沿って全体に真っすぐ塗るとよい)

3.乾く前に布などで表面を擦り導管にとの粉を埋め込む(表面のとの粉は剝がれてしまって大丈夫!導管にとの粉をしっかりと埋め込む)

4.日陰でよく乾かした後に布などで表面のとの粉をきれいに拭き取る

5.ニスや塗料などを塗って仕上げる(との粉には接着効果がないので上塗りをして仕上げる)

錆漆(さびうるし)

日本の伝統技法で、欠けたり割れたりした陶磁器を、漆を使って修復する「金継ぎ」というものがあります。しかしながら実際に金が使われているのは仕上げの部分のみで、修復にはほぼ漆が使われています。この金継ぎの中でも最終的な凹凸を埋める作業で漆ととの粉を混ぜた錆漆(さびうるし)が使われます。今回はその錆漆の作り方をご紹介します。

注意すべきはとの粉と漆の割合で、との粉:漆が10:8になるよう作るのが重要です。

<作り方>

1.ガラスなどの作業盤の上で少量のとの粉をヘラを使って細かく潰す

2.水を少量ずつとの粉に足しながらよく練る(全体的に湿ってまとまる程度の固さ)

3.漆を少量ずつ足しながらよく練る(目安はざらつきのあるペースト状)

【番外編】との粉でプラモデル溶剤(ツールクリーナー)を再利用

との粉の本来の目的ではないので大きな声では言えませんが、プラモデルの着色時に使用した機材を洗浄する溶剤。これを再利用するためにとの粉を使う方も多いようです。

もともと透明な溶剤が洗浄後は洗い流した塗料で汚れています。この汚れをとの粉に吸着させてろ過した上澄みを再利用するという仕組みのようです。

<やり方>

1.小さい瓶などの容器に使用済みの溶剤を溜める

2.溜まった溶剤の半量程度のとの粉を入れてよく振る

3.1日~2日間放置する

4.との粉が汚れを吸着して沈殿しているので溶液の上澄みをスポイトで吸って再利用する

まとめ

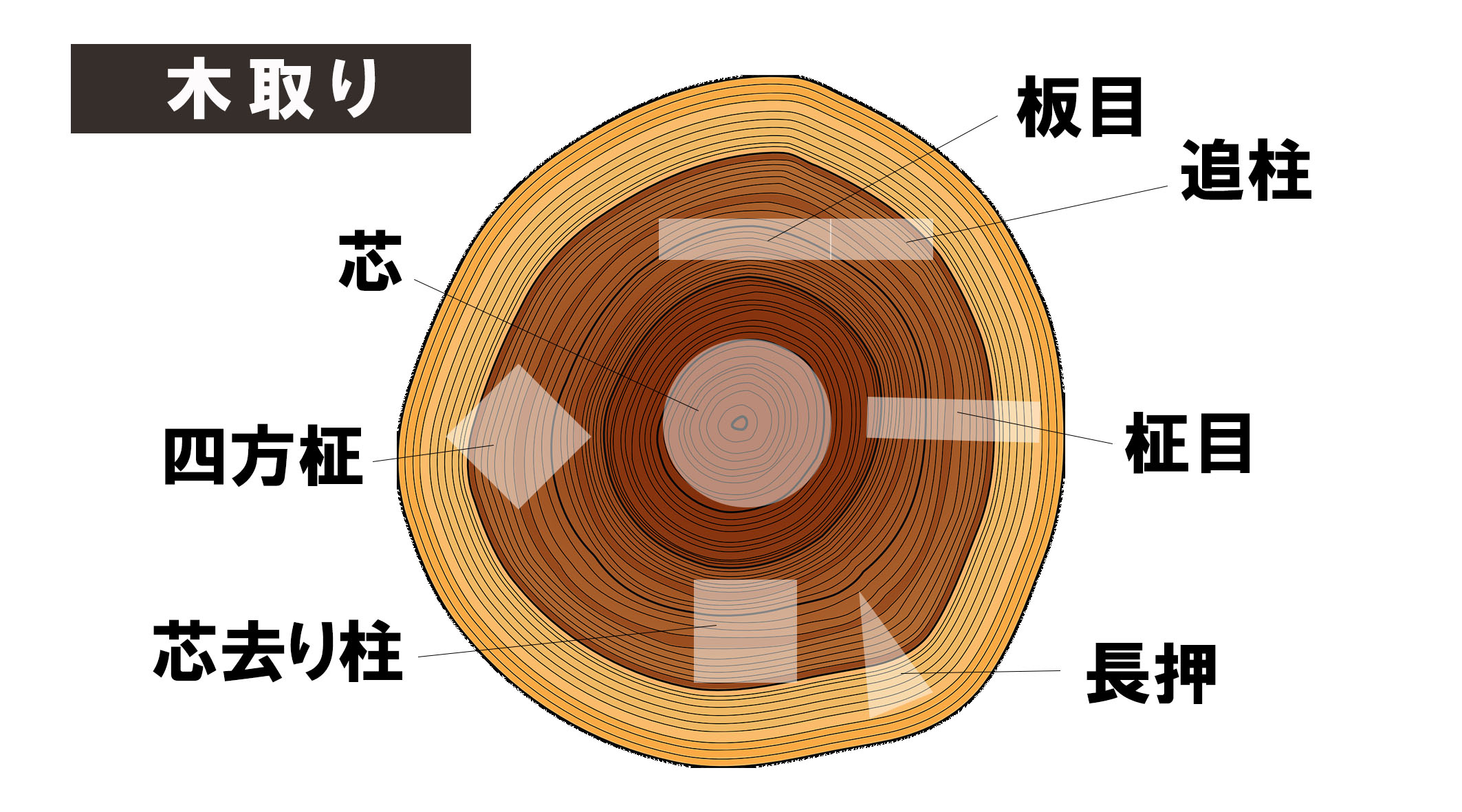

引用元:株式会社カンディハウス

普段なかなか目にすることのないとの粉ですが、手間暇が掛かる分、細部にまでこだわる日本ならではの伝統を感じますね。

との粉はホームセンターやネットショッピングでも気軽に手に入るので、この機会に是非一度試してみてはいかがでしょうか。

★木は生きている!家具の世界を深める記事5選★

No.1『無垢材とは?特徴・種類・産地・人気の定番・お手入れ方法を解説』

No.2『調湿効果がある!無垢材が良いとされる理由は見た目だけじゃありません!』

No.3『【簡単DIY】自分で棚を作ってみよう!初心者でも簡単な作り方と良質な無垢材の素材をご紹介します!』

No.4『無垢と突板のメリット・デメリットを知って自分に合った家具を選ぼう』

No.5『「木工の基礎が詰まっています」ルントオムはどんな存在?名作椅子に刻まれた家具づくりの歴史【カンディハウス】』

木に関するお悩みは「旭川木工センター」にご相談ください!

「旭川木工センター」は、家具・建具・クラフト・木材・木工機械のメーカーが集まったプロ集団のコミュニティです。

合板加工、建具、家具など、さまざまな木工職人が所属する12社の中から、お客様の「木」に関するお悩みやご要望に応じて適切なサービスをご紹介します。

- インターンを頼みたい

- 工場見学をしたい

- 学校で講演してほしい

こんなお悩みをお持ちの場合には、ぜひ「旭川木工センター」にご相談ください。